约翰·麦克斯韦尔:衡量领导力的真正尺度是影响力!

在大多数组织里,人们习惯将领导与职位划等号。然而,头衔只能赋予人权力,却无法赋予人们真正的影响力。在组织里,经常看到这样的现象:

- 某位领导者在会议中宣布决策,却只得到表面的附和,而非团队的真心认同?- 某位还没有头衔的同事,反而对团队成员拥有更强的号召力?

这揭示了一个残酷的真相:你的职位,可能正在掩盖领导力的缺失。领导力专家约翰·麦克斯韦尔更是一针见血:“衡量领导力的唯一标准,就是影响力。”如果没有追随者,再高的职位也只是一个空壳。

当Z世代开始重新定义职场规则,当传统的权威日益失效,真正的领导者正在浮出水面:他们不依赖职位让人服从,而是通过影响力赢得人心。

本文基于麦克斯韦尔《领导力21法则》的核心思想,与你探讨如何通过构建真实的影响力,成为一名让人自愿追随的领导者。敬请enjoy:

影响力,是一种“自愿效应”。被命令的人只会完成任务,被影响的人才会投入心力。

我们有时会看到这样的现象:某个团队的正式主管发号施令时,团队成员只是机械地执行;而团队中的KOL提出建议时,大家却会积极响应、主动配合。这正是影响力的差异。

领导力专家詹姆斯·伯恩斯在《领导》一书中写道:“真正的领导,是通过价值观的共鸣唤起追随者的改变,而不是通过命令促使他们服从。”影响力的力量,就在于这种“心的联结”。

影响,不是命令与控制,而是通过真诚的沟通与互动,唤醒他人内心的认同,激发其改变行为、共创价值的意愿。影响没有门槛,任何人都可以成为影响者,无论身处何种职位。

影响力的核心,是让人愿意与你并肩作战。为什么一些拥有职位权力的领导者,难以获得他人的信任与支持?而一些身处底层的人,却能收获追随。正是因为他们选择了主动承担,用人格、愿景与行为,去影响他人。

领导者的风格可能迥异——如GE前CEO杰克·韦尔奇锐意进取,星巴克创始人霍华德·舒尔茨充满温情,但他们都有一个共同点:乐于汇聚比自己更优秀的人才,并全力支持他们发光。

一个有效的领导者,希望自己的同事有能力,他鼓励他们、督促他们,并且真诚地赞美他们。真正的领导力,并非是一种职位和特权,而是以自身的影响力,帮助周围的人成长,让他们实现自己的抱负和梦想。

《影响力》作者西奥迪尼,将这种行为称为“互惠原则”:当领导者率先给予团队成员以帮助、资源和无条件的信任时,便会触发人们内心“投桃报李”的强大本能。这种基于善意的主动付出,能建立起比任何契约都牢固的忠诚与支持。

相比之下,依赖于自我权力的领导者,则经常发起清洗行动。与提升绩效相比,职权对他们更重要,他们将自己的个人利益置于团队合作之上。

尤其是随着Z世代逐渐成为职场主体,我们听到太多00后“整顿职场”的故事。他们不再为领导者的权威买账,渴望公开、民主透明和对话,藐视权威,反抗控制。“领导”和“权威”,在他们的词典里被无限弱化,传统的刚性管理对他们不再奏效。

职位无法代替影响力。当“权威”越来越难以获得持久的认同,当获得绩效的压力越来越大,发挥影响力,变得比以往任何时候都更重要。

影响力一旦建立

比任何制度都更加牢固

在组织中,无论是向上汇报、向下管理,还是横向协作,除了凭借职权去推动事情之外,更具挑战性的,是如何让他人心悦诚服地与你站在同一阵线,在你的感召之下为了共同目标奋斗。

很多创业初期的团队或小组织,大家会共同为了一个有意思的目标,自愿去打拼。这是除职权和物质激励的吸引之外,另外一种领导氛围。

当团队成员主动承诺一个目标或认同一个愿景后,他们内心会产生强烈的驱动力,使自己的后续行为与先前的承诺保持一致,从而成为愿景最坚定的捍卫者和执行者。

乔布斯早期带领苹果团队开发初代Macintosh,他并没有以CEO身份发号施令,而是用“改变世界”的愿景,感染了一群原本性格桀骜的工程师。他说过一句极具代表性的话:“我的工作不是对人和颜悦色,而是帮助他们变得更好。”

微软CEO萨提亚・纳德拉在上任后推动企业文化转型时强调:“领导的关键,在于创造共识,而不是彰显权威。”他通过重新定义公司使命——“赋能全球每一个人、每一个组织,成就不凡”,成功激发了数十万员工的归属感与创造力。

在组织真正需要动力和创造力的关键阶段,领导者靠的不是强权,而是自己能不能以人格、愿景、专业或情感,唤起他人的内在意愿。这种影响力,一旦建立,比任何制度都更加牢固。

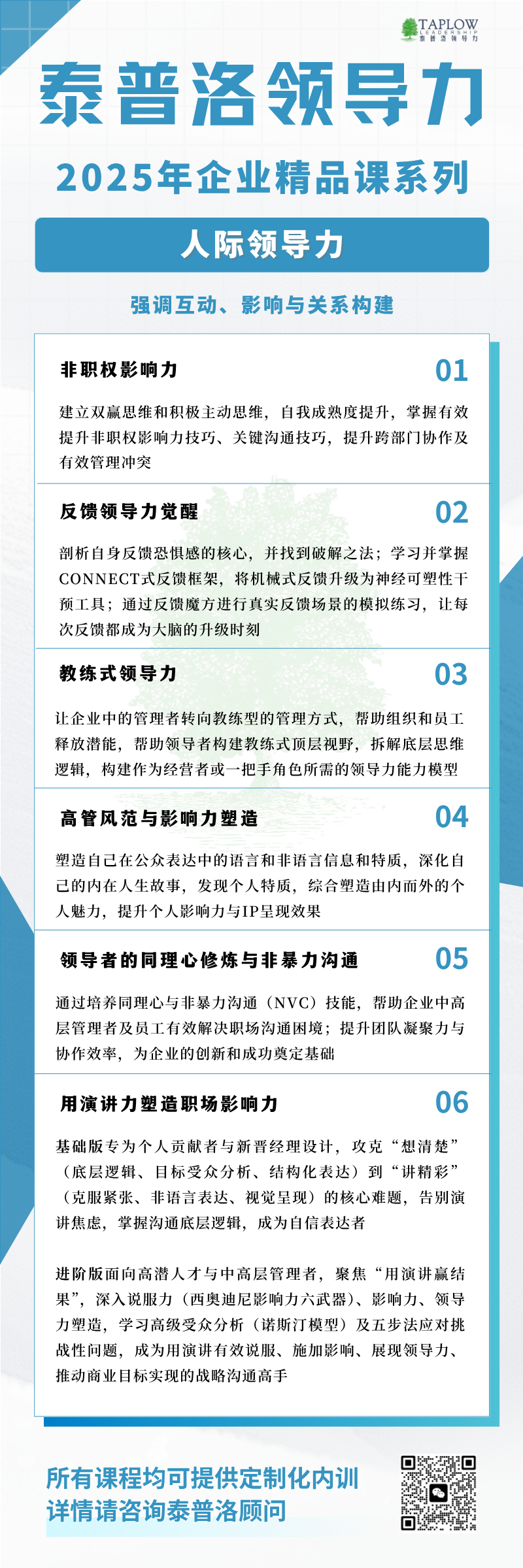

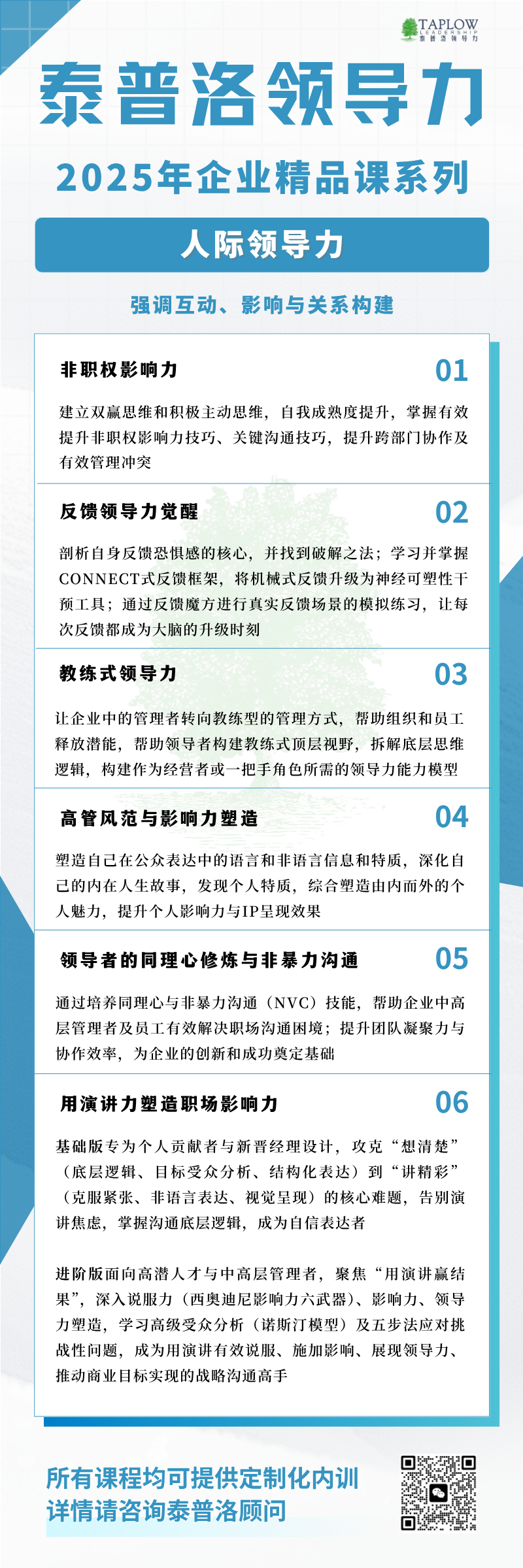

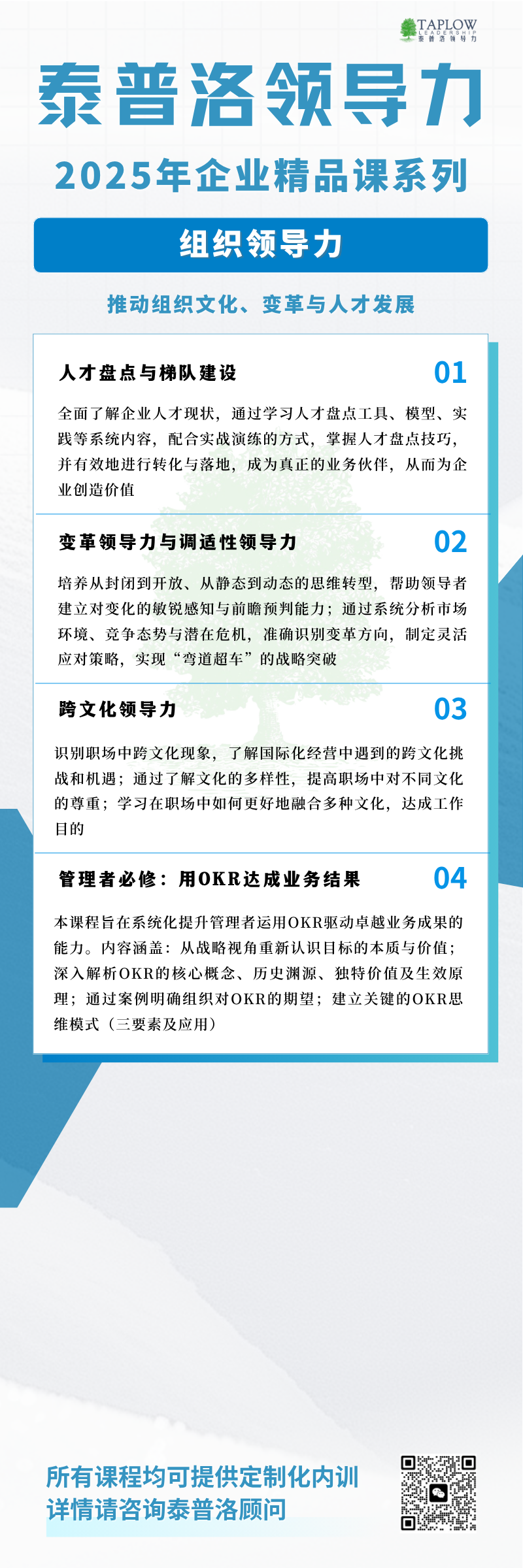

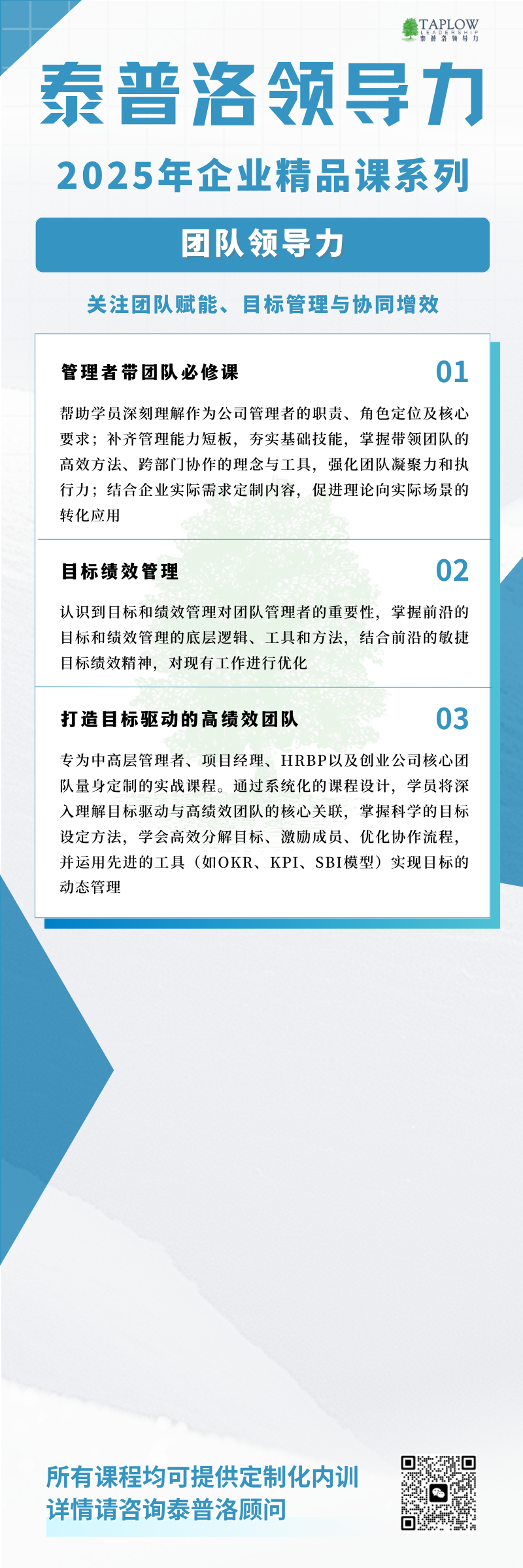

| 泰普洛领导力针对不同企业类型和发展阶段,独家定制《不确定时代的非职权影响力修炼》系列课程,感兴趣的伙伴欢迎点此与我们联系,索取详情 |

在麦克斯韦尔看来,识别真正的领导者非常简单:

“不要看他的名片,不要听他的自我介绍,你只需要观察他的影响力:有没有人追随他,以及有多少人愿意追随他。”

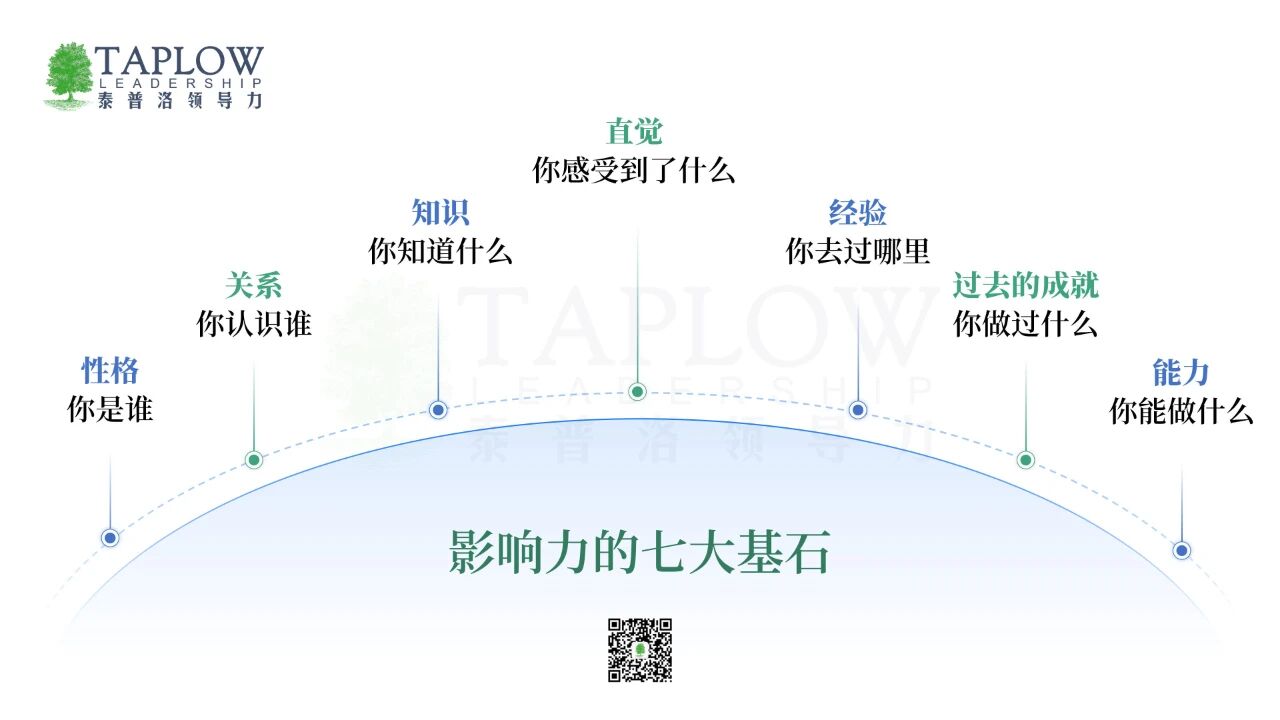

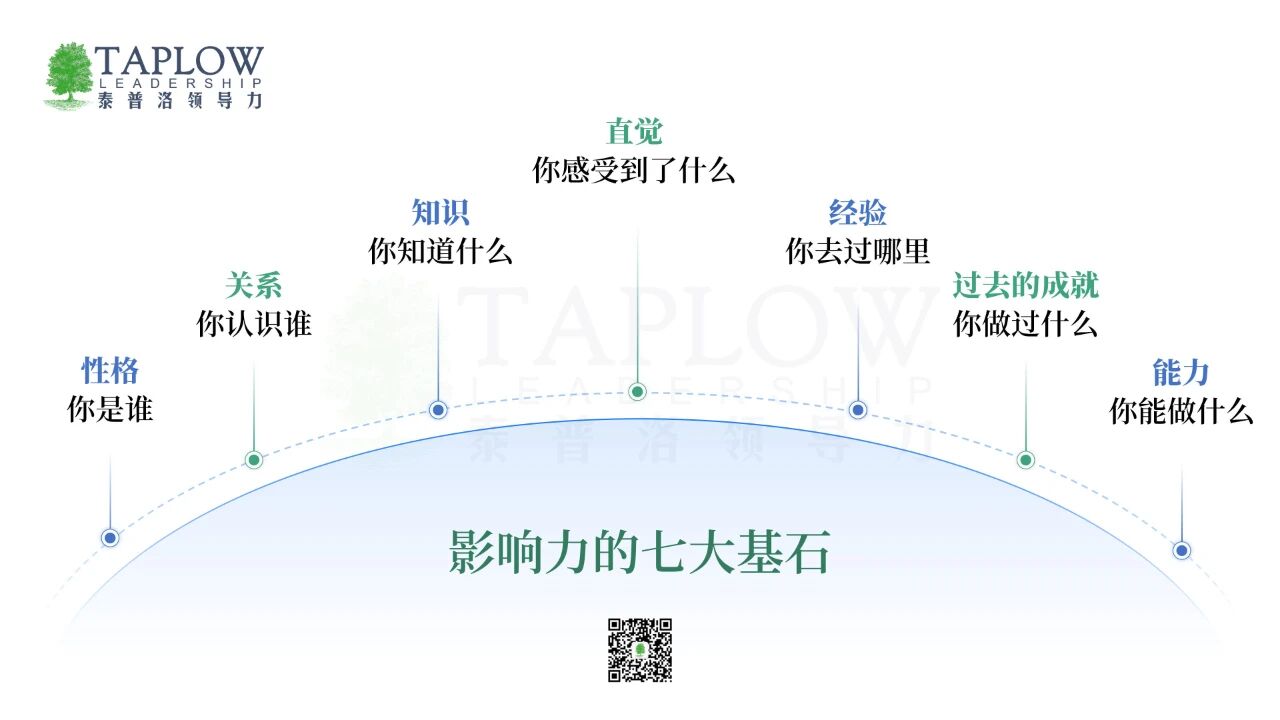

那么,影响力从何而来?他提出了七个关键要素:

1. 性格:你是谁

1. 性格:你是谁

真正的领导力往往源自一个人的内在。一个人的本质性格,决定了其影响力的深度和持久度。人们不追随完美的人,而追随可信的人。领导者的言行一致、内外如一,是建立信任的首要条件。正如管理学家彼得·德鲁克所说:“领导力首先是品格的问题,其次才是能力的问题。”表面的聪明,或许能带来一时的掌声;但唯有一贯的诚实与正直,才能赢得长期的追随。

2. 关系:你认识谁

影响他人,必须先连接他人。这就需要你去发展一些人际关系——这种关系越密切,你的领导潜力就越大。我们天生更容易被自己喜欢、欣赏和感觉相似的人所说服。这种喜好可能源于共同的背景、真诚的赞美或愉悦的互动。领导者通过展现真实的自己、关心员工并建立真诚的联结,能够极大地增强其影响力。认识恰当的人,并适时与他们建立起足够全面的人际关系,你就能够成为组织里真正的领导者。

3. 知识:你知道什么

虽说仅仅掌握知识并不能让一个人成为领导者,但如果你知识匮乏,那肯定成不了领导者。你需要掌握事实,了解动态变化的因素和把握好采取行动的时机,同时还要对未来的发展有远见卓识。当领导者展现出卓越的专业判断与深厚的知识储备时,便自然而然地树立起权威感,其建议和指令会因其专业性而被更少地质疑、更多地被执行。知识让影响更有分量,使领导者的判断成为团队决策的灯塔。

4. 直觉:你感受到了什么

领导者不仅要掌握把握数据的能力,还要具备洞察众多无形因素和能量的能力,比如精力、士气、时机以及动力等。这往往就是管理者和领导者之间的一个主要区别。真正的领导者,能在群体氛围未明朗前感知走向;能在危机爆发前察觉信号。这种直觉,来自经验,也来自对人心的长期洞察。

5. 经验:你去过哪里

经验的价值,在于它提供了可被追溯的“足迹”。作为一名领导者,你在过去积累的经验越丰富,你的追随者愿意给你机会的可能性也就越大。虽然过往的辉煌不一定能确保下一次的成功,但它极大地降低了团队心中的未知风险,赋予了领导者一种“可试错的信用”——人们愿意相信,一个经验丰富的人,更能识别风险、把握方向,即便遭遇挫折,其复原和调整的能力也更强。

6. 过去的成就:你做过什么

对于追随者来说,没有什么比“打胜仗”更有说服力。当一位领导者说“我们能赢”,如果他曾不止一次地带领团队“赢过”,这句话便不再是口号,而是基于历史事实的可靠预测。过往的成就能为你赢得信任,让人们更愿意听从你的指挥。因为追随者心里清楚:追随一个已被事实证明过的人,远比追随一个只有美好蓝图的人,成功概率要高得多。

7. 能力:你能做什么

对于追随者来说,领导者的能力就是他们的底线。他们想要知道这个人能否带领团队走向成功的彼岸。人们愿意听你指挥,承认你是他们的领导者,最根本的原因就在这里。正如英特尔CEO帕特·基辛格所说:“领导力不是让别人相信你,而是带他们一起实现他们自己都未曾相信的可能。” 如果一个领导者无法带团队取得成果,再高尚的意图也难以持续。

心理学家哈利·奥维斯特指出:“所有影响力的本质,都在于让别人自愿参与其中。”如果你无法影响他人,人们就不会追随你;如果没有人追随你,你就不是一个真正意义上的领导者,这就是影响力法则。所以,衡量领导力的真正尺度是影响力!

心理学家哈利·奥维斯特指出:“所有影响力的本质,都在于让别人自愿参与其中。”如果你无法影响他人,人们就不会追随你;如果没有人追随你,你就不是一个真正意义上的领导者,这就是影响力法则。所以,衡量领导力的真正尺度是影响力!

| 泰普洛领导力针对不同企业类型和发展阶段,独家定制《不确定时代的非职权影响力修炼》系列课程,感兴趣的伙伴欢迎点此与我们联系,索取详情 |

领导者不是任命出来的,而是人们追随出来的,优秀的领导者,能够持续发挥影响力。泰普洛领导力,正是您系统构建与提升影响力的长期伙伴。我们汇聚了众多拥有丰富实战经验的一号位教练,通过一对一高管教练、团队陪跑与定制化工作坊,帮助领导者将影响力转化为组织发展的持续动力。欢迎扫码与我们联系

| 版权说明 |- 内容编辑:泰普洛领导力Ivana张婷/李卓越- 文章素材来源:北京时代华文书局《领导力21法则》,约翰·C·麦克斯韦尔著,泰普洛领导力《非职权影响力:真正的领导力,不在于职位》- 如需转载,请加工作人员微信 qyj9612,备注“转载”,进转载群;后台回复“转载”,看转载详情

上一篇:CPI知识课堂 | 如何分析自己的岗位角色要求 - 某位领导者在会议中宣布决策,却只得到表面的附和,而非团队的真心认同?- 某位还没有头衔的同事,反而对团队成员拥有更强的号召力?

这揭示了一个残酷的真相:你的职位,可能正在掩盖领导力的缺失。领导力专家约翰·麦克斯韦尔更是一针见血:“衡量领导力的唯一标准,就是影响力。”如果没有追随者,再高的职位也只是一个空壳。

当Z世代开始重新定义职场规则,当传统的权威日益失效,真正的领导者正在浮出水面:他们不依赖职位让人服从,而是通过影响力赢得人心。

本文基于麦克斯韦尔《领导力21法则》的核心思想,与你探讨如何通过构建真实的影响力,成为一名让人自愿追随的领导者。敬请enjoy:

| 全文共计4576字,预计6-8分钟 |

影响力,是一种“自愿效应”。被命令的人只会完成任务,被影响的人才会投入心力。

我们有时会看到这样的现象:某个团队的正式主管发号施令时,团队成员只是机械地执行;而团队中的KOL提出建议时,大家却会积极响应、主动配合。这正是影响力的差异。

领导力专家詹姆斯·伯恩斯在《领导》一书中写道:“真正的领导,是通过价值观的共鸣唤起追随者的改变,而不是通过命令促使他们服从。”影响力的力量,就在于这种“心的联结”。

影响并赋能他人

是领导者最重要的责任

是领导者最重要的责任

影响,不是命令与控制,而是通过真诚的沟通与互动,唤醒他人内心的认同,激发其改变行为、共创价值的意愿。影响没有门槛,任何人都可以成为影响者,无论身处何种职位。

影响力的核心,是让人愿意与你并肩作战。为什么一些拥有职位权力的领导者,难以获得他人的信任与支持?而一些身处底层的人,却能收获追随。正是因为他们选择了主动承担,用人格、愿景与行为,去影响他人。

领导者的风格可能迥异——如GE前CEO杰克·韦尔奇锐意进取,星巴克创始人霍华德·舒尔茨充满温情,但他们都有一个共同点:乐于汇聚比自己更优秀的人才,并全力支持他们发光。

一个有效的领导者,希望自己的同事有能力,他鼓励他们、督促他们,并且真诚地赞美他们。真正的领导力,并非是一种职位和特权,而是以自身的影响力,帮助周围的人成长,让他们实现自己的抱负和梦想。

《影响力》作者西奥迪尼,将这种行为称为“互惠原则”:当领导者率先给予团队成员以帮助、资源和无条件的信任时,便会触发人们内心“投桃报李”的强大本能。这种基于善意的主动付出,能建立起比任何契约都牢固的忠诚与支持。

相比之下,依赖于自我权力的领导者,则经常发起清洗行动。与提升绩效相比,职权对他们更重要,他们将自己的个人利益置于团队合作之上。

尤其是随着Z世代逐渐成为职场主体,我们听到太多00后“整顿职场”的故事。他们不再为领导者的权威买账,渴望公开、民主透明和对话,藐视权威,反抗控制。“领导”和“权威”,在他们的词典里被无限弱化,传统的刚性管理对他们不再奏效。

职位无法代替影响力。当“权威”越来越难以获得持久的认同,当获得绩效的压力越来越大,发挥影响力,变得比以往任何时候都更重要。

影响力一旦建立

比任何制度都更加牢固

在组织中,无论是向上汇报、向下管理,还是横向协作,除了凭借职权去推动事情之外,更具挑战性的,是如何让他人心悦诚服地与你站在同一阵线,在你的感召之下为了共同目标奋斗。

很多创业初期的团队或小组织,大家会共同为了一个有意思的目标,自愿去打拼。这是除职权和物质激励的吸引之外,另外一种领导氛围。

当团队成员主动承诺一个目标或认同一个愿景后,他们内心会产生强烈的驱动力,使自己的后续行为与先前的承诺保持一致,从而成为愿景最坚定的捍卫者和执行者。

乔布斯早期带领苹果团队开发初代Macintosh,他并没有以CEO身份发号施令,而是用“改变世界”的愿景,感染了一群原本性格桀骜的工程师。他说过一句极具代表性的话:“我的工作不是对人和颜悦色,而是帮助他们变得更好。”

微软CEO萨提亚・纳德拉在上任后推动企业文化转型时强调:“领导的关键,在于创造共识,而不是彰显权威。”他通过重新定义公司使命——“赋能全球每一个人、每一个组织,成就不凡”,成功激发了数十万员工的归属感与创造力。

在组织真正需要动力和创造力的关键阶段,领导者靠的不是强权,而是自己能不能以人格、愿景、专业或情感,唤起他人的内在意愿。这种影响力,一旦建立,比任何制度都更加牢固。

| 泰普洛领导力针对不同企业类型和发展阶段,独家定制《不确定时代的非职权影响力修炼》系列课程,感兴趣的伙伴欢迎点此与我们联系,索取详情 |

影响力的7大基石

在麦克斯韦尔看来,识别真正的领导者非常简单:

“不要看他的名片,不要听他的自我介绍,你只需要观察他的影响力:有没有人追随他,以及有多少人愿意追随他。”

那么,影响力从何而来?他提出了七个关键要素:

真正的领导力往往源自一个人的内在。一个人的本质性格,决定了其影响力的深度和持久度。人们不追随完美的人,而追随可信的人。领导者的言行一致、内外如一,是建立信任的首要条件。正如管理学家彼得·德鲁克所说:“领导力首先是品格的问题,其次才是能力的问题。”表面的聪明,或许能带来一时的掌声;但唯有一贯的诚实与正直,才能赢得长期的追随。

2. 关系:你认识谁

影响他人,必须先连接他人。这就需要你去发展一些人际关系——这种关系越密切,你的领导潜力就越大。我们天生更容易被自己喜欢、欣赏和感觉相似的人所说服。这种喜好可能源于共同的背景、真诚的赞美或愉悦的互动。领导者通过展现真实的自己、关心员工并建立真诚的联结,能够极大地增强其影响力。认识恰当的人,并适时与他们建立起足够全面的人际关系,你就能够成为组织里真正的领导者。

3. 知识:你知道什么

虽说仅仅掌握知识并不能让一个人成为领导者,但如果你知识匮乏,那肯定成不了领导者。你需要掌握事实,了解动态变化的因素和把握好采取行动的时机,同时还要对未来的发展有远见卓识。当领导者展现出卓越的专业判断与深厚的知识储备时,便自然而然地树立起权威感,其建议和指令会因其专业性而被更少地质疑、更多地被执行。知识让影响更有分量,使领导者的判断成为团队决策的灯塔。

4. 直觉:你感受到了什么

领导者不仅要掌握把握数据的能力,还要具备洞察众多无形因素和能量的能力,比如精力、士气、时机以及动力等。这往往就是管理者和领导者之间的一个主要区别。真正的领导者,能在群体氛围未明朗前感知走向;能在危机爆发前察觉信号。这种直觉,来自经验,也来自对人心的长期洞察。

5. 经验:你去过哪里

经验的价值,在于它提供了可被追溯的“足迹”。作为一名领导者,你在过去积累的经验越丰富,你的追随者愿意给你机会的可能性也就越大。虽然过往的辉煌不一定能确保下一次的成功,但它极大地降低了团队心中的未知风险,赋予了领导者一种“可试错的信用”——人们愿意相信,一个经验丰富的人,更能识别风险、把握方向,即便遭遇挫折,其复原和调整的能力也更强。

6. 过去的成就:你做过什么

对于追随者来说,没有什么比“打胜仗”更有说服力。当一位领导者说“我们能赢”,如果他曾不止一次地带领团队“赢过”,这句话便不再是口号,而是基于历史事实的可靠预测。过往的成就能为你赢得信任,让人们更愿意听从你的指挥。因为追随者心里清楚:追随一个已被事实证明过的人,远比追随一个只有美好蓝图的人,成功概率要高得多。

7. 能力:你能做什么

对于追随者来说,领导者的能力就是他们的底线。他们想要知道这个人能否带领团队走向成功的彼岸。人们愿意听你指挥,承认你是他们的领导者,最根本的原因就在这里。正如英特尔CEO帕特·基辛格所说:“领导力不是让别人相信你,而是带他们一起实现他们自己都未曾相信的可能。” 如果一个领导者无法带团队取得成果,再高尚的意图也难以持续。

| 泰普洛领导力针对不同企业类型和发展阶段,独家定制《不确定时代的非职权影响力修炼》系列课程,感兴趣的伙伴欢迎点此与我们联系,索取详情 |

领导者不是任命出来的,而是人们追随出来的,优秀的领导者,能够持续发挥影响力。泰普洛领导力,正是您系统构建与提升影响力的长期伙伴。我们汇聚了众多拥有丰富实战经验的一号位教练,通过一对一高管教练、团队陪跑与定制化工作坊,帮助领导者将影响力转化为组织发展的持续动力。欢迎扫码与我们联系

欢迎咨询,获取更多详情

Ivana:18918323203(同微信)

Ivana:18918323203(同微信)

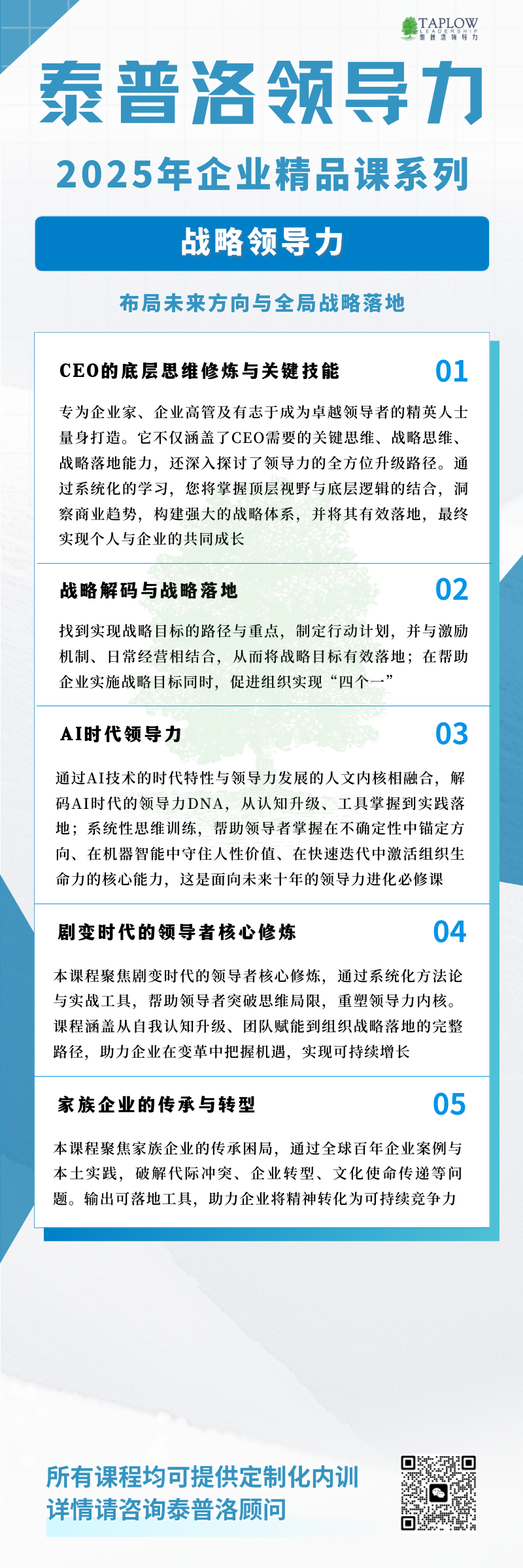

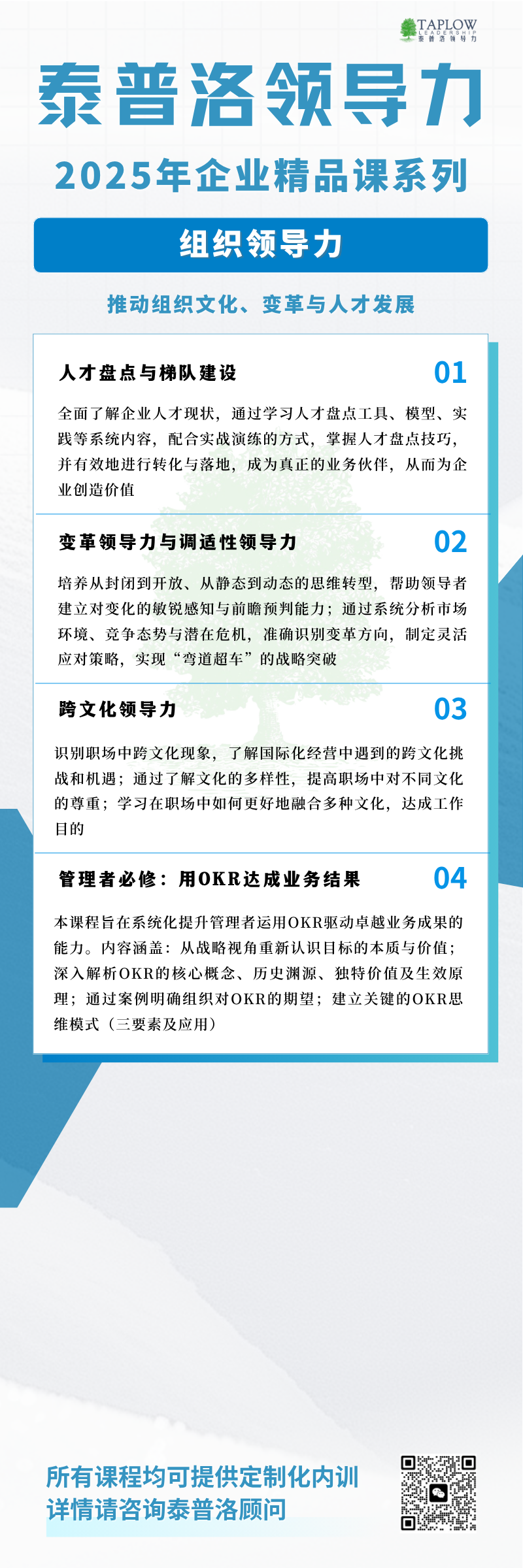

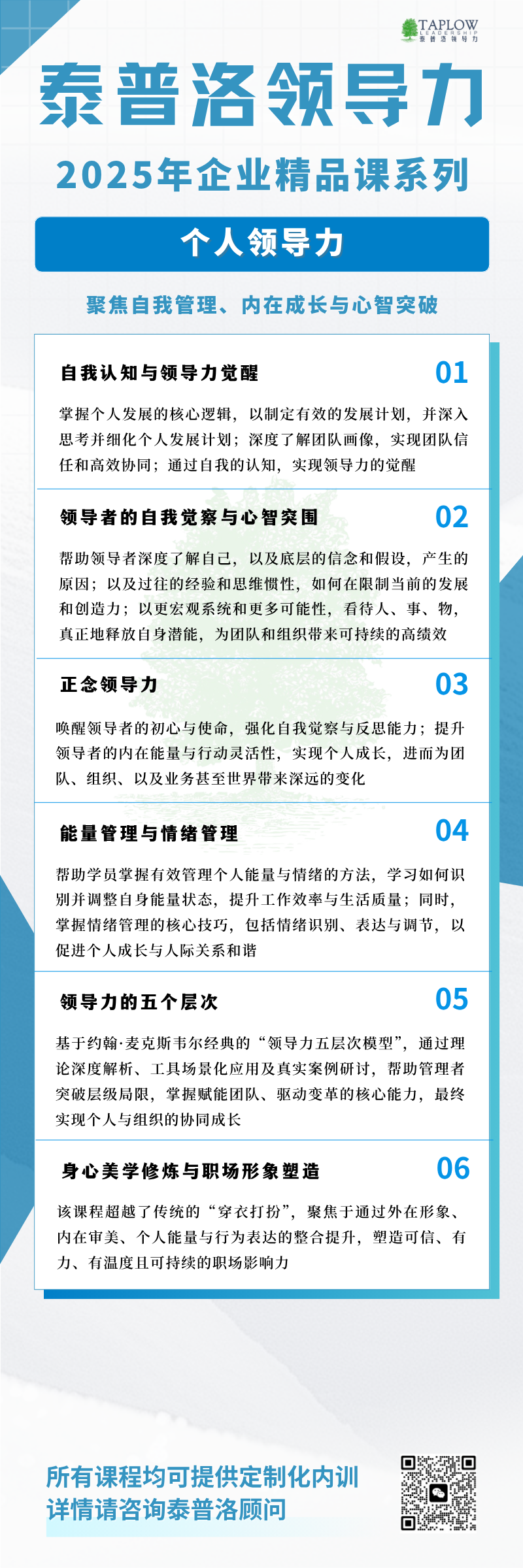

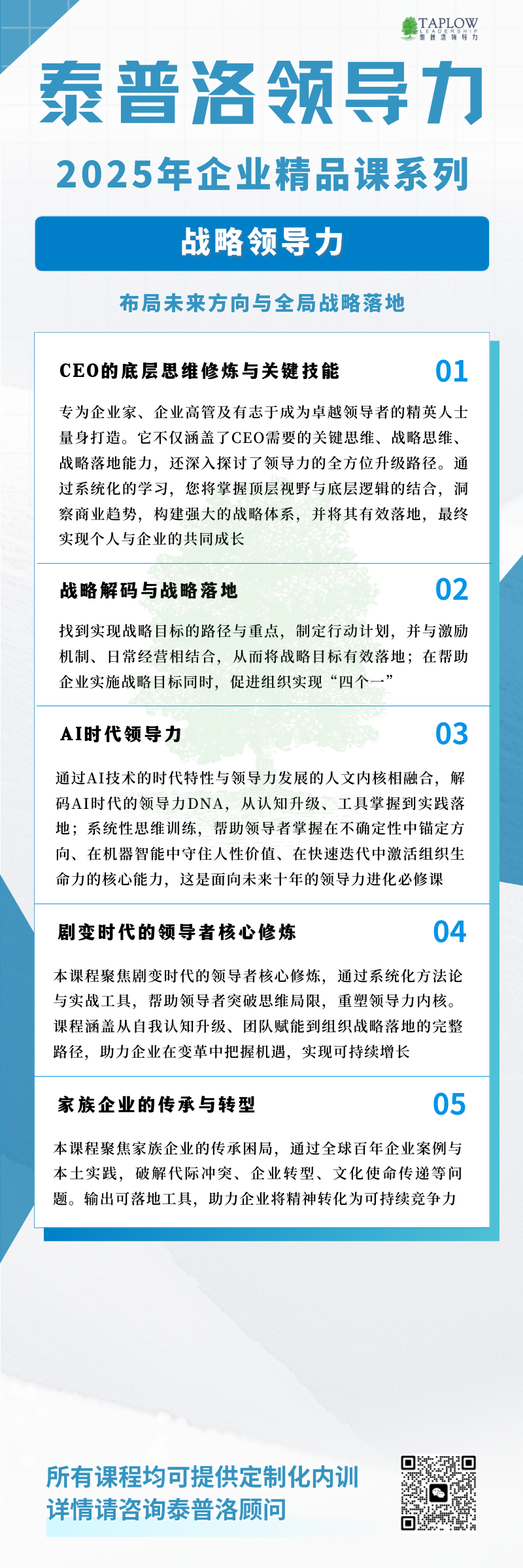

▽ 左右滑动查看更多精品课系列 ▽

| 版权说明 |- 内容编辑:泰普洛领导力Ivana张婷/李卓越- 文章素材来源:北京时代华文书局《领导力21法则》,约翰·C·麦克斯韦尔著,泰普洛领导力《非职权影响力:真正的领导力,不在于职位》- 如需转载,请加工作人员微信 qyj9612,备注“转载”,进转载群;后台回复“转载”,看转载详情

下一篇:报告解读 | AI时代的绩效管理:从“管控”走向“赋能”