反求诸己:为何说“你”是一切问题的根源?

孟子曰:“行有不得者,皆反求诸己。”

真正优秀的领导者,一定懂得凡事从自身找原因,站在系统角度来审视自己,从而避免将所有问题归因于他人,通过改变自己来影响他人。

如果能抽身出来,从观众席上回看舞台中央的自己,觉察到自己的不足,之后的许多问题,便迎刃而解了。

企业要想在不确定性的外部风暴中穿越周期,领导者需要反求诸己,练好内功,从每个人本自具足的真性情中,寻找发自内心的力量;否则很容易盲目跟风,迷失方向。

在本期文章中,我们将直击企业管理问题的根源,深入剖析领导者为什么需要“反求诸己”。内容干货满满,尽情enjoy…

| 全文共计3724字,预计6-8分钟 |

领导者的真正困难,并不在于解决问题,而是弄清楚问题到底在哪儿。

很多人向来都是行动派,在尚未真正弄清问题时,就着手开始解决,结果反而不尽人意。

找准企业问题的根源,对于领导者至关重要。

事实上,企业各种各样问题,不管是业务层面还是管理层面,背后都是组织的问题;而组织问题的背后,是人才管理和领导力的问题。

许多企业的高管们,总是表现出迷之自信,凭职务和权力在行事;对他人没有真正全面客观了解,只是凭借领导权威,在灌输与强压;当管理出现问题时,第一时间是找他人的问题,而不是反思自己。

所有这些问题,其实都只是一个表象。背后的根源,在于领导者对自己缺乏客观清晰的认识,也就无法客观地管理自己。

- 02 -

行有不得者,皆反求诸己

“反求诸己”,就是在面对问题时,向内探求,从自身找原因,而不是一味地推卸责任或指责他人。

孟子曰:“爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不答,反其敬——行有不得者,皆反求诸己。”

意思是说,当别人做得不好的时候,我们一定要反问自己,问题是否出在我们自己身上。

在管理中,领导者只有不断践行“反求诸己”的理念,才能成为真正的领导者,而非职位领导者。

首先,领导者应该明白,真正的人才,不是那些指责他人、推卸责任的人;而是那些能够自我反省、勇于承担责任的人。

其次,当团队出现问题时,首先应该反思自己的管理方式和策略,而不是一味地指责团队成员。

我们常说,最好的领导者,首先是管理自己。

真正优秀的领导者,一定懂得凡事先从自身内部找原因,学会站在系统的角度来审视自己,从而避免将所有问题归因于他人。

所以,我们应当常常问自己:

- “出问题的原因,是不是自己哪些地方没有做到位?”

- “给员工授权和交代工作时,自己还有哪些方面可以提升?”

- “如果要达成团队或组织的目标,我还需要做什么?”

- “我是否给到团队足够的支持和匹配到足够的资源,帮助他们去达成绩效?”

通过给自己照镜子的方式,我们就可以不断地让自己找到问题的真正原因,不断从问题中学习。

我们经常说:牛人和普通人的差别,很大程度上就是因为思维模式的不同:

第一个是思考的角度,归因于环境还是自身。只有归因于自身,才有可能推动事情的进展,也就是“反求诸己,是解决一切问题的起点”。

第二个是思考的深度,对自己行为的觉察,到能力的认知,再到与信念的结合,知行合一,一致性越强,行动就越坚定。

成功的时候看窗外,失败的时候照镜子。

要成为真正的领导者,首先要“自知”,凡事先考虑是不是自己的问题。

其次,要明白员工不可能真正的被管理,我们只能通过改变自己然后影响他们;我们不可能真正改变他人,只有他自己自动自发想改变,才是有意义的。怎么才能令别人想改变呢?只有一个秘诀,那就是——自己首先做到。

- 03 -

曾国藩的信念三变与自我求索

反求诸己,意味着从自身出发,深入剖析自己的情感、行为模式和动机,找出自己的不足并寻求改进。

历史上的伟人,都很善于向内求。这在很大程度上,也是他们成为伟人的原因。曾国藩“一生三变”的成长轨迹,也是他领导力向上发展的核心。

做文官时,他奉行儒家思想,以德为核心,相信道德的力量,带有强烈的理想主义色彩,他声称“不为圣贤,便为禽兽”;

初领兵时,他依法家思想行事,以利为核心,信奉实力,讲求严格而霸道的约束,用竞争和对抗来解决问题;

中年后,他选择从道家出发,遵从自然规律,顺势而为,时机到了,变化自然发生,从纠结中走了出来。

“夫唯不争,故天下莫能与之争。”

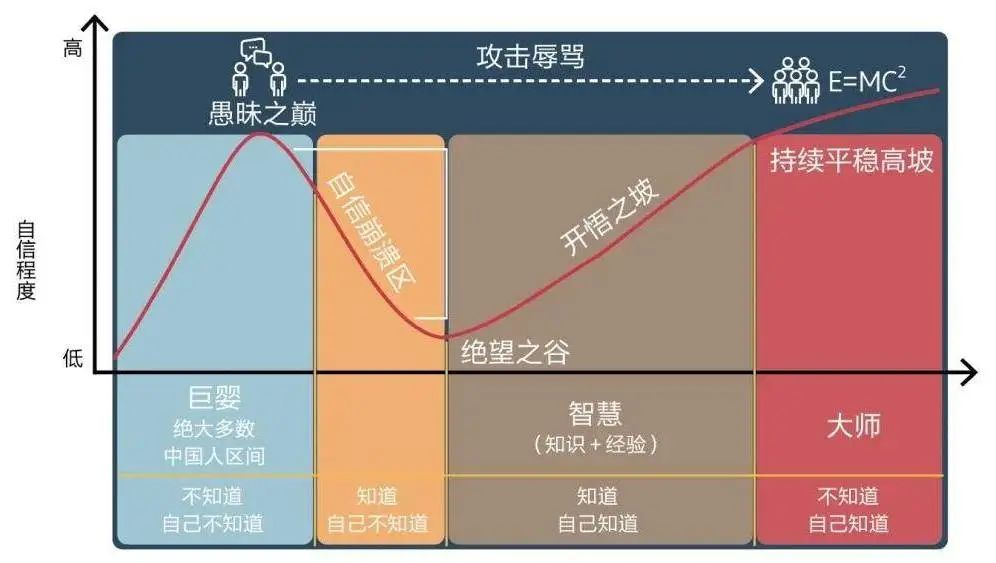

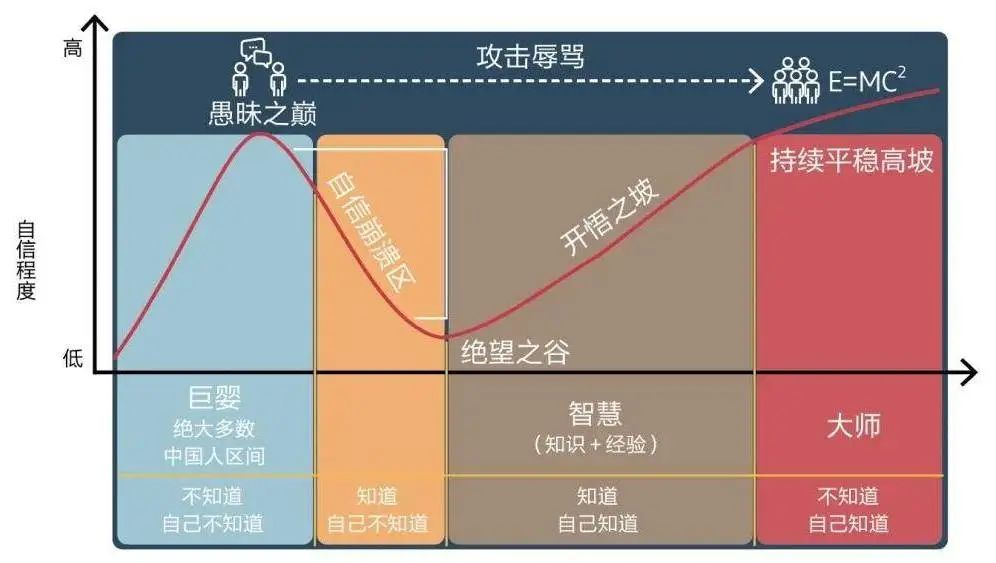

曾国藩的转变,让他走过了愚昧之巅,走出了绝望之谷,并最终走上了希望之坡。

邓宁-克鲁格心理效应(Dunning-Kruger effect)

而这种转变的核心,正是曾国藩不断向内求索,反求诸己,修身齐家治国平天下,一层层向前推进的力量。

一切问题先从自身找。

自己成为一个更好的领导者,才能去领导别人。

很多一把手和高管很傲慢,他们其实不知道自己不知道,还在往愚昧山峰攀登,只要再到达山峰后往下跌到绝望之谷,才可能逐渐开悟。

CEO一旦去过绝望之谷,说出来的话就不一样了,看到其他人说话比较傲慢时,就知道他们还没到愚昧的山峰。

因为他们知道自己不知道了,然后有点智慧了,就知道自己知道了。

如何成为更好的自己,获得更好的领导力?不辜负所经历的苦难,需要问自己两个问题:

第一,我的问题在哪里?

第二,我应该如何转变?

认真回答这两个问题,人生就会越走越顺。就像曾国藩,走过一波三折的人生,最后活出自己的坚定。

做企业也是一样。

一个企业要走得长久,领导者必须持续不断地从自己本自具足的真性情中,寻找发自内心的力量,清醒地审视自己的“执念”,否则很容易盲目跟风,迷失方向。

我们经常说,企业的天花板,就是一把手的认知天花板。

管理,首先是对自己的管理,只有学会管理好自己,才有能力去管理好他人;只有凡事先反求诸己,才能发现问题的本质所在,进而才能有针对性,有策略性地寻找解决问题的办法。

- 04 -

领导者“反求诸己”之路

离不开优秀的教练

正如孟子说“行有不得,反求诸己”,美国心理学家斯科特说“直面问题,为自己的行为负起终极责任”,毛主席说要“在灵魂深处闹革命”,领导者需要向内探寻答案。

然而,对领导者而言,最难的也是看清自己。

如果他能抽身出来,从观众席上回看舞台中央的自己,觉察到自己的不足,之后的许多问题便迎刃而解了。

但想看到自己,何其难也?企业阶段性的成功,让很多领导者拥有帝王般的权力,身边人的奉承,当事人享受其中良久,“忘了”自己还有需要“反思”的地方。

人的眼睛,能看见世上万物,唯独看不清自己。

日本时装浪潮掌门人山本耀司,曾说过:

“‘自己’这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解‘自己’

所以,跟很强的东西、可怕的东西、水准很高的东西相碰撞,然后才知道自己是什么,这才是自我。”

领导者对自我个性、经历和动机的清醒审视和选择,是自我意识进化的过程,商学院的理论里没有,社交饭局中也未必,更无法依赖知识的积累、技术的进步来完成,而是借助另一个或另一群人,把他们当“灵魂拷问的镜子”。

教练,就是这样一面“镜子”。当领导者们难以觉察到自我时,教练便要发挥作用了。

事实上,在当今这个信息爆炸的时代,我们对许多问题的解决都不缺方法和知识,也容易找人取经;但许多时候,能否产生觉察,能否反求诸己,决定了我们最终在行动上的差距。

别人的故事,再精彩,听过了也就听过了;只有自己经历过,才会穿心而过。

“听过”和“穿心过”完全是两码事。

比如,在泰普洛,我们在给一把手匹配教练时,一定会推荐自己也做过一把手的教练。只有这样,在面对一把手时,才有可能真正跟Ta感同身受。

人,不是在工作中进步的,而是在反思中进步的。工作经历,并不等于工作经验。领导力提升这一主题,它真正的麻烦之处在于:人们常常不知道自己不知道。

在国外,许多高管都有自己的领导力教练。

比尔·坎贝尔,硅谷的传奇教练。当他2016年因病去世时,谷歌两位创始人佩奇与布林、亚马逊创始人贝索斯、苹果CEO库克、Facebook创始人扎克伯格、硅谷顶级投资人本·霍洛维次等几十位科技领军人物,都参加了他的葬礼。因为,比尔曾是他们的教练。

大部分教练是具有丰富企业实战经验的前任CEO或核心高管

能感同身受理解一把手的困惑和卡点

能对CEO启迪思维、激发潜能,并切实解决战略和决策等难题

能切实督促CEO落实行动计划和承诺,同时关注CEO的事业和生活平衡

有别于商学院、总裁班和领导力培训的独特之处,泰普洛领导力的CEO教练服务以结果为导向,为企业决策者带来纵观全局和系统的领导力

如有疑问,欢迎咨询

Ivana:18918323203(同微信)

| 版权说明 |

- 图片来源:pexels,unsplash

- 内容编辑:泰普洛领导力Ivana张婷/李卓越

- 文章素材来源:《21世纪的管理挑战》彼得·德鲁克著、机械工业出版社《自我觉察》一书

- 如需转载,请加工作人员微信 qyj9612,备注“转载”,进转载群;后台回复“转载”,看转载详情

上一篇:泰普洛解读 | 普华永道第27期全球CEO调研中国报告 真正优秀的领导者,一定懂得凡事从自身找原因,站在系统角度来审视自己,从而避免将所有问题归因于他人,通过改变自己来影响他人。

如果能抽身出来,从观众席上回看舞台中央的自己,觉察到自己的不足,之后的许多问题,便迎刃而解了。

企业要想在不确定性的外部风暴中穿越周期,领导者需要反求诸己,练好内功,从每个人本自具足的真性情中,寻找发自内心的力量;否则很容易盲目跟风,迷失方向。

在本期文章中,我们将直击企业管理问题的根源,深入剖析领导者为什么需要“反求诸己”。内容干货满满,尽情enjoy…

| 全文共计3724字,预计6-8分钟 |

- 01 -

大部分管理问题的根源,

是领导者不能正确认识与管理自己

大部分管理问题的根源,

是领导者不能正确认识与管理自己

领导者的真正困难,并不在于解决问题,而是弄清楚问题到底在哪儿。

很多人向来都是行动派,在尚未真正弄清问题时,就着手开始解决,结果反而不尽人意。

找准企业问题的根源,对于领导者至关重要。

事实上,企业各种各样问题,不管是业务层面还是管理层面,背后都是组织的问题;而组织问题的背后,是人才管理和领导力的问题。

许多企业的高管们,总是表现出迷之自信,凭职务和权力在行事;对他人没有真正全面客观了解,只是凭借领导权威,在灌输与强压;当管理出现问题时,第一时间是找他人的问题,而不是反思自己。

所有这些问题,其实都只是一个表象。背后的根源,在于领导者对自己缺乏客观清晰的认识,也就无法客观地管理自己。

- 02 -

行有不得者,皆反求诸己

“反求诸己”,就是在面对问题时,向内探求,从自身找原因,而不是一味地推卸责任或指责他人。

孟子曰:“爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不答,反其敬——行有不得者,皆反求诸己。”

意思是说,当别人做得不好的时候,我们一定要反问自己,问题是否出在我们自己身上。

在管理中,领导者只有不断践行“反求诸己”的理念,才能成为真正的领导者,而非职位领导者。

首先,领导者应该明白,真正的人才,不是那些指责他人、推卸责任的人;而是那些能够自我反省、勇于承担责任的人。

其次,当团队出现问题时,首先应该反思自己的管理方式和策略,而不是一味地指责团队成员。

我们常说,最好的领导者,首先是管理自己。

真正优秀的领导者,一定懂得凡事先从自身内部找原因,学会站在系统的角度来审视自己,从而避免将所有问题归因于他人。

所以,我们应当常常问自己:

- “出问题的原因,是不是自己哪些地方没有做到位?”

- “给员工授权和交代工作时,自己还有哪些方面可以提升?”

- “如果要达成团队或组织的目标,我还需要做什么?”

- “我是否给到团队足够的支持和匹配到足够的资源,帮助他们去达成绩效?”

通过给自己照镜子的方式,我们就可以不断地让自己找到问题的真正原因,不断从问题中学习。

我们经常说:牛人和普通人的差别,很大程度上就是因为思维模式的不同:

第一个是思考的角度,归因于环境还是自身。只有归因于自身,才有可能推动事情的进展,也就是“反求诸己,是解决一切问题的起点”。

第二个是思考的深度,对自己行为的觉察,到能力的认知,再到与信念的结合,知行合一,一致性越强,行动就越坚定。

成功的时候看窗外,失败的时候照镜子。

要成为真正的领导者,首先要“自知”,凡事先考虑是不是自己的问题。

其次,要明白员工不可能真正的被管理,我们只能通过改变自己然后影响他们;我们不可能真正改变他人,只有他自己自动自发想改变,才是有意义的。怎么才能令别人想改变呢?只有一个秘诀,那就是——自己首先做到。

- 03 -

曾国藩的信念三变与自我求索

反求诸己,意味着从自身出发,深入剖析自己的情感、行为模式和动机,找出自己的不足并寻求改进。

历史上的伟人,都很善于向内求。这在很大程度上,也是他们成为伟人的原因。曾国藩“一生三变”的成长轨迹,也是他领导力向上发展的核心。

做文官时,他奉行儒家思想,以德为核心,相信道德的力量,带有强烈的理想主义色彩,他声称“不为圣贤,便为禽兽”;

初领兵时,他依法家思想行事,以利为核心,信奉实力,讲求严格而霸道的约束,用竞争和对抗来解决问题;

中年后,他选择从道家出发,遵从自然规律,顺势而为,时机到了,变化自然发生,从纠结中走了出来。

“夫唯不争,故天下莫能与之争。”

曾国藩的转变,让他走过了愚昧之巅,走出了绝望之谷,并最终走上了希望之坡。

邓宁-克鲁格心理效应(Dunning-Kruger effect)

而这种转变的核心,正是曾国藩不断向内求索,反求诸己,修身齐家治国平天下,一层层向前推进的力量。

一切问题先从自身找。

自己成为一个更好的领导者,才能去领导别人。

很多一把手和高管很傲慢,他们其实不知道自己不知道,还在往愚昧山峰攀登,只要再到达山峰后往下跌到绝望之谷,才可能逐渐开悟。

CEO一旦去过绝望之谷,说出来的话就不一样了,看到其他人说话比较傲慢时,就知道他们还没到愚昧的山峰。

因为他们知道自己不知道了,然后有点智慧了,就知道自己知道了。

如何成为更好的自己,获得更好的领导力?不辜负所经历的苦难,需要问自己两个问题:

第一,我的问题在哪里?

第二,我应该如何转变?

认真回答这两个问题,人生就会越走越顺。就像曾国藩,走过一波三折的人生,最后活出自己的坚定。

做企业也是一样。

一个企业要走得长久,领导者必须持续不断地从自己本自具足的真性情中,寻找发自内心的力量,清醒地审视自己的“执念”,否则很容易盲目跟风,迷失方向。

我们经常说,企业的天花板,就是一把手的认知天花板。

管理,首先是对自己的管理,只有学会管理好自己,才有能力去管理好他人;只有凡事先反求诸己,才能发现问题的本质所在,进而才能有针对性,有策略性地寻找解决问题的办法。

- 04 -

领导者“反求诸己”之路

离不开优秀的教练

正如孟子说“行有不得,反求诸己”,美国心理学家斯科特说“直面问题,为自己的行为负起终极责任”,毛主席说要“在灵魂深处闹革命”,领导者需要向内探寻答案。

然而,对领导者而言,最难的也是看清自己。

如果他能抽身出来,从观众席上回看舞台中央的自己,觉察到自己的不足,之后的许多问题便迎刃而解了。

但想看到自己,何其难也?企业阶段性的成功,让很多领导者拥有帝王般的权力,身边人的奉承,当事人享受其中良久,“忘了”自己还有需要“反思”的地方。

人的眼睛,能看见世上万物,唯独看不清自己。

日本时装浪潮掌门人山本耀司,曾说过:

“‘自己’这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解‘自己’

所以,跟很强的东西、可怕的东西、水准很高的东西相碰撞,然后才知道自己是什么,这才是自我。”

领导者对自我个性、经历和动机的清醒审视和选择,是自我意识进化的过程,商学院的理论里没有,社交饭局中也未必,更无法依赖知识的积累、技术的进步来完成,而是借助另一个或另一群人,把他们当“灵魂拷问的镜子”。

教练,就是这样一面“镜子”。当领导者们难以觉察到自我时,教练便要发挥作用了。

事实上,在当今这个信息爆炸的时代,我们对许多问题的解决都不缺方法和知识,也容易找人取经;但许多时候,能否产生觉察,能否反求诸己,决定了我们最终在行动上的差距。

别人的故事,再精彩,听过了也就听过了;只有自己经历过,才会穿心而过。

“听过”和“穿心过”完全是两码事。

比如,在泰普洛,我们在给一把手匹配教练时,一定会推荐自己也做过一把手的教练。只有这样,在面对一把手时,才有可能真正跟Ta感同身受。

人,不是在工作中进步的,而是在反思中进步的。工作经历,并不等于工作经验。领导力提升这一主题,它真正的麻烦之处在于:人们常常不知道自己不知道。

在国外,许多高管都有自己的领导力教练。

比尔·坎贝尔,硅谷的传奇教练。当他2016年因病去世时,谷歌两位创始人佩奇与布林、亚马逊创始人贝索斯、苹果CEO库克、Facebook创始人扎克伯格、硅谷顶级投资人本·霍洛维次等几十位科技领军人物,都参加了他的葬礼。因为,比尔曾是他们的教练。

下面是福利的分界线

泰普洛领导力,作为国内早期提供高管教练服务的专业咨询机构之一,从2005年开始,我们就开始为CEO和高管提供教练服务。泰普洛的资深教练,有明显的特征:大部分教练是具有丰富企业实战经验的前任CEO或核心高管

能感同身受理解一把手的困惑和卡点

能对CEO启迪思维、激发潜能,并切实解决战略和决策等难题

能切实督促CEO落实行动计划和承诺,同时关注CEO的事业和生活平衡

有别于商学院、总裁班和领导力培训的独特之处,泰普洛领导力的CEO教练服务以结果为导向,为企业决策者带来纵观全局和系统的领导力

扫码预约泰普洛专业教练

如有疑问,欢迎咨询

Ivana:18918323203(同微信)

| 版权说明 |

- 图片来源:pexels,unsplash

- 内容编辑:泰普洛领导力Ivana张婷/李卓越

- 文章素材来源:《21世纪的管理挑战》彼得·德鲁克著、机械工业出版社《自我觉察》一书

- 如需转载,请加工作人员微信 qyj9612,备注“转载”,进转载群;后台回复“转载”,看转载详情

下一篇:CPI知识课堂第38期 | 活跃性、自在性与乐群性:人际互动中的三重维度